ANARCHYができあがるまで。

話はヒップホップとの出会いからはじまった。「最初は中学生のときにはじめたスケートでした。スケボーしてるときにどんな音楽を流すと気分がアガるのか、それが音楽に触れたきっかけ。メロコアとかハードコア、ロック、ヒップホップ、レゲエ、いろんなものを聴くなかで、当時ジャケ買いしたNWAのアルバムに衝撃を受けて。そこからヒップホップにハマっていくんですけど、聴いていたのは、スチャダラパー、キングギドラ、ライムスター、シャカゾンビとか、日本のヒップホップがほとんどでした」。本場アメリカのヒップホップの洗礼を受けながら、より深く聴くようになったのは日本語ラップ。そこには、若いながらにリリックの意味や意図を知りたいという欲と同時に、理解することに対する満足感があった。

そうしてスケートとヒップホップ漬けの毎日を過ごしているうちに、自然とラッパーとして自我が目覚め、中学3年生のときにイベントを開催。まさにANARCHYとしての片鱗が垣間見えた瞬間である。「最初はラッパーとしてメシ食っていこうなんて思ってなかったんですけど、DJのアキオに“これで食わへんか?”って言われて、じゃあこれで飯食うってどうやったらいいの?って聞き返したら、“ヤバい曲作ればいいじゃん! お前が生まれて今まで生きてきたことを全部歌えばいいんだよ!”って。それで作った「GROWTH」(2006)って曲が、自分の音楽を見つけたタイミングでしたね。俺が一番ヤバい! 俺が一番じゃないヒップホップ!?って。これがちょうど21歳のときでした。それから今でもずっと変わらないのは、自分の中にあるものしか吐き出してないってこと。だから今は、俺の中では自分の頭の悪さもポジティブに解釈しています。もちろん工夫された中にメッセージが入っているのも面白いと思うんですけど、僕にはそれができない。自分が見つけたのはストレートな言葉だったから」。

カッコいいものはカッコいい。ダサいものはダサイとちゃんと言える人であること。

2019年には「心のゲットーを抱える人に向けて、自身が届けられること」をテーマに掲げた初監督映画作品『WALKINGMAN』を発表。ラップに加えて映画という、それまでとは異なるプラットフォームができたことで、表現の幅が広がった。「映画は大きなチャレンジでした。もちろん音楽は関係しているけど、その他は知らないことだらけなわけで。ものづくりという面では本当に勉強になったし、ラップ以外でも表現できるという、自分の中の可能性をもうひとつ見れたような気がしました。そこから、例えば絵を描いたり、おもちゃを作ったり、自転車を作ってみたり、いろんなことにチャレンジするようになって。そのすべてが、みんなを楽しませることに繋がっている。歩き方、振るまい方、何するかわからないところがみんな見ていて楽しいでしょ?(笑)」。

ラップに映画、ものづくりと、アーティストという枠を超えたエンターテイナーとしてのポジションを確立したANARCHY。そんな彼自身が大切にしていることとは何か。「カッコいいものはカッコいい。ダサいものはダサイとちゃんと言える人であること。ダサいものをカッコよく言うのもダメだし、カッコいいものをダサいと言うのもダメ。これが基本ですね。年齢も性別も関係ない。勝負じゃないけど、良いものは良いでしょ! って言えない人が俺は一番ダサいと思う。アメリカのいいところは、みんなちゃんと若い才能に対して応援する。だから、17、18歳のスーパースターが生まれるわけで。色眼鏡で見るんじゃなくて、カッコいいと思ったら素直に言う。粗探ししているようじゃ一生自分の番なんて回って来ないですよ」。

ANARCHYとドクターマーチンの関係。

ラッパーであるのと同時に、ファッションアイコンでもあるANARCHY。聞けば、ファッションを意識するようになったのは、中学1年からはじめたスケートと同時と思いきや、それ以前からだった。「小学生の頃から、親父がロカビリーバンドのギターボーカルをやっていて、それもあって、家ではロカビリーやロックとか、父親の趣味の音楽がずっと流れている環境でした。だからファッションもスカジャン、ボーリングシャツ、ネルシャツ、リーバイスのデニム、ドクターマーチンのブーツみたいなものが溢れていて、それを親父の目を盗んで着るようになって、自然と好きになっていった感じです。まぁ最初は目立ちたい一心でしたけど(笑)。スケートをはじめてからは、バスケをやっていたこともあって、NBAとか、アメリカへの憧れが強かったので、ストリートの服を好んで着てましたね」。

いろんなカルチャーをミックスしながら進化し続ける。それがドクターマーチン。

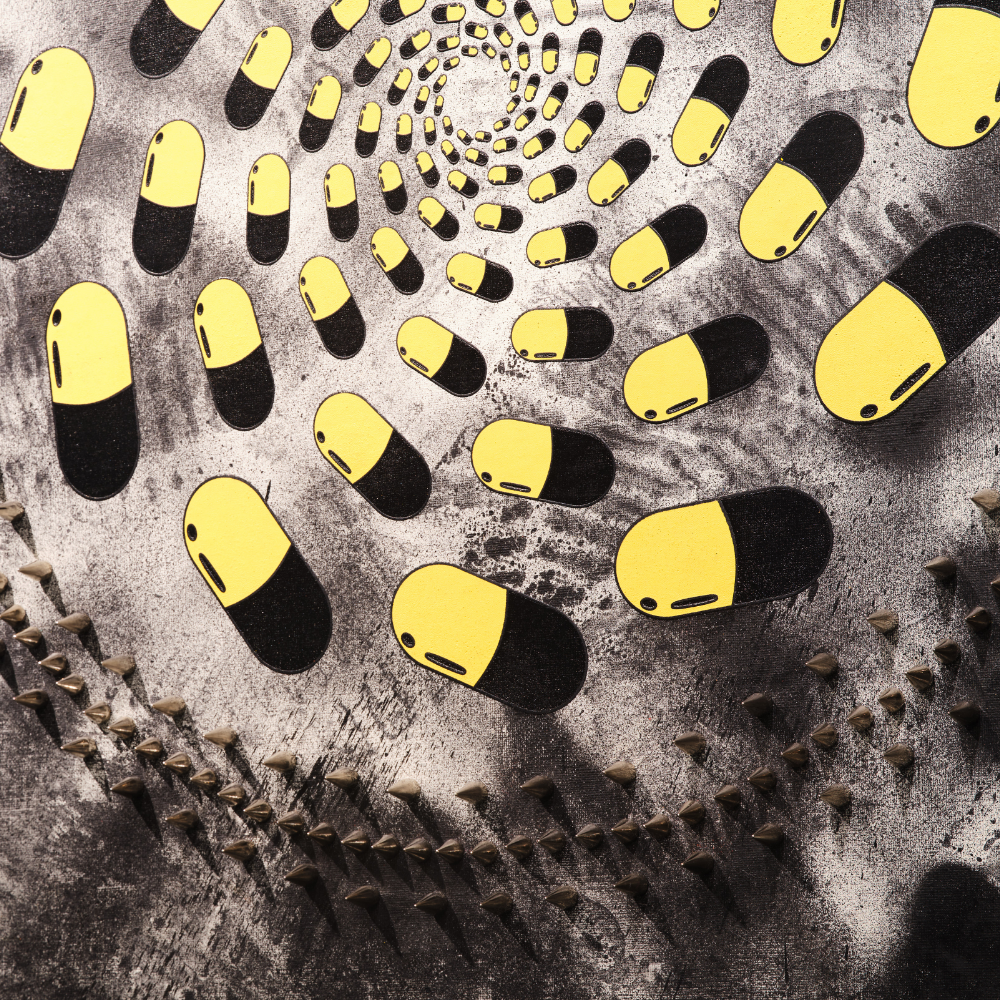

奇しくもロカビリーやロックといった音楽やファッションの色が強い家庭環境だったこともあり、ANARCHYにとってのドクターマーチンは、まさに“父親が履いている靴”だった。「正直言うと、今までドクターマーチンを履いたことないんです。完全に父親の影響なんですけど、ロックのイメージが強く刷り込まれていたから。だから、イギリスにも行ったことがないし、そんなに興味を持つこともなかった。せいぜいセックスピストルズやビートルズみたいなスターがいるってことぐらいで。でも、今思うとなんで履かなかったんだろうって。履いてみるとやっぱりいいんですよ。フューチュラとのコラボレーションだったり、ショールームに飾ってあるコラボレーションアーカイブを見ても分かるように、時代と共にいろんなカルチャーが入り混じっていて、それこそヒップホップの要素もしっかりある。常に進化していく姿勢は、自分もそうありたいと思うので共感できます」。

固定概念を壊すことは難しい。ただ、しっかりと本質と向き合い、思考を巡らすことで、新たな概念が生まれるのもまた事実。「ドクターマーチンの場合、カルチャーと密接なルーツがちゃんとありながら進化してきて、今ここに辿り着いていると思うんです。これまでロックのイメージとか何々のイメージっていろいろあったと思うんですけど、今自分が履いていて思うんです。価値は自分で決めるもので、カルチャーがどこから始まったとか、どこの国が生んだとかじゃなくて、その物自体に感じる魅力であったり、インスピレーションを大切にしたい。だから、これからは、もっとドクターマーチンと遊んでみたいですね」。