絵描きとして生きていくことを決めた20代。

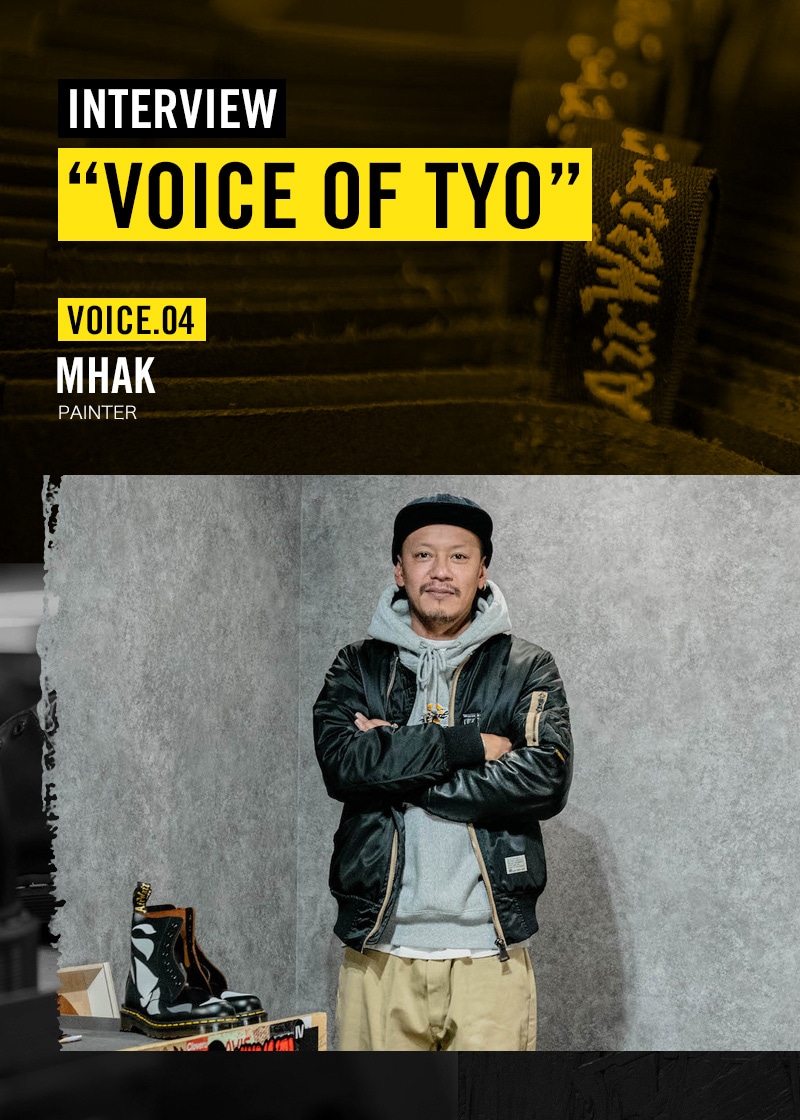

ファッション系の専門学校を経てアパレル企業で数年働いた後、フリーランスのアーティストへ転向したMHAK。当時はどんな青年だったのだろうか。「スケートボードやスノーボードなどのグラフィックや、スケートビデオのカバーアートから受けた影響が自分の作品制作のソースになっていますが、アーティストへ転向したきっかけは、僕が描いた絵を周りの人が評価してくれたから。それで絵を描く道でやっていこうって思ったんです。たぶん、その人たちがいなかったらこの道に進んでいなかったですね」。

当時はまだまだ駆け出しのアーティスト。ただ、フリー転向後はデザイナーズ家具やインテリアに興味があったことも影響して、次第にインテリアと絵の要素を意識し始めるようになったという。「当時はまだ、お金をどうやって稼げばいいかわからず。アパレル企業に勤めていた頃の仲間をたどってアルバイトをしたりしてましたね。コラボレーションの仕事をいただいたりしているうちに、やっぱり人に会うことが重要だと気づいて。それから、夜な夜ないろんなところに遊びに行ったり、クラブイベントでライブペイントなどに参加させてもらったりしていたら、自然と仲間が増えていきました」。

彼の絵描きとして生活の基盤には、人との出会いに加えて、もうひとつ自身の趣味があった。「もともとスケートボードやスノーボード、サーフィンなどのボードカルチャーが好きで、どれも自然を楽しむアクティビティでもあるので、そうした環境に身を置くことでアイデアや創作意欲が湧いてきます。もちろん、当時の僕にとって、人との出会いも同様。洋服業界の方や写真家、映像作家、ミュージシャン、スケーター、サーファー、アーティストなど、いろんなジャンルで活躍している方々と交流するなかで、表現活動を広げる機会に恵まれたり、インスパイアを受けることは当時も今も変わりません。ありがたいことに、そのとき知り合った方々とは今でも関係が続いていますし、そのすべてが僕の財産です。振り返ると、そうした毎日のなかで自然とたくさんの影響を受けながら、絵描きを志した僕のスタイルが、次第にカタチづくられていったような気がします」

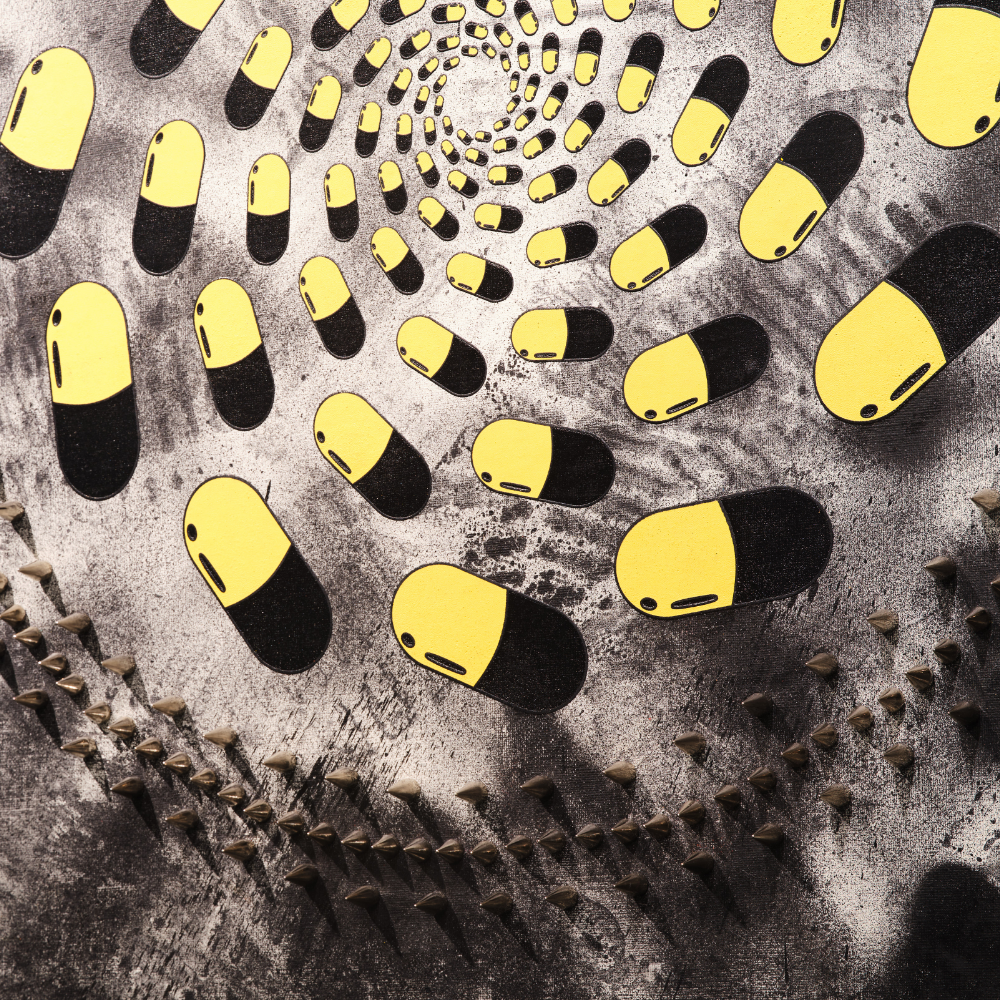

そうして出来上がったMHAK流とも言うべき独特な図柄。実は名前をつけていないのには理由があった。「専門学校でファッションの勉強をしたことと、デザイナーズ家具が好きだったことも関係しています。少し抽象的な表現になりますが、僕が描いているこの図柄の根底にあるのは、インテリアの文脈が大きい。インテリアの場合、抽象的な図柄のほうが飽きにくいメリットがあるし、壁紙や家具の他に、ラグやカーテンといったアイテムにもすんなりハマるんです。だから、僕の図柄の魅力は、調和・融合・控えめ。シーンに合わせて色やデザインをアレンジしやすい自由度と、周囲のモノや風景と調和しやすい変幻性にあると思っています。この考え方は、室内のインテリア素材に限らず屋外での創作物にも共通しているので、例えば外装の壁画に関しても、街という巨大な空間を心地よく装飾する感覚で描いてます」。

世界中で愛されるライセンスフリーの図柄になること。

お金はないけれど根拠のない自信と野心にあふれていた20代。仕事が軌道に乗ってがむしゃらに前に突き進んだ30代。「思えばずっと休むことなく突っ走ってきましたが、まだまだやりたいことはたくさんあります。そもそも、絵描きの道に進むきっかけをつくってくれたのも仲間たちですし、作品を評価してくれて自信をくれたのも仲間たちでした。これらがあったからこそ、このモコモコした自分の柄をベースにたくさんの企業と仕事をするチャンスを得ることができました。いずれにしても、10年、20年後にはモコモコ柄がもっとメジャーになって、ゆくゆくはライセンスフリーになって、世界中のファブリックショップやインテリアショップの商品棚に置かれて、世界の人々に愛されるアイテムになっていたら最高だなって思います」。

MHAKにとってDr. Martensの存在とは。

学生時代から、音楽カルチャーの影響を受けてドクターマーチンを履いていたというMHAK。ずっと履いてきたから言える彼の言葉には凄みを感じさせる。「ドクターマーチンを知ったのは16歳のとき。バンドの影響で10ホールを買いました。でもその当時は、顔も幼いし背も小さくて、自分にはまだ似合ってないなって思っていて、少し遠ざけてました。でも、専門学校に入ってからは、周りに同じ匂いのする友達がたくさんできて、ライダース着て、スキニーデニム穿いて、足元はドクターマーチン。この10ホールは、そんな学生時代を共に過ごした思い入れのある一足。僕のなかでは、今も昔もドクターマーチンが自分のスタイルを決めてくれますね」。

現在の表現活動における、MHAKのバックボーンはアメリカ。自由でラフで大胆に。そんな彼が見るイングランドとは。「イングランドといえば、やっぱり音楽的ファッションが最初に思い浮かびます。自分の音楽カルチャーのルーツでもあるので。ものづくりやアートの部分で言うと、高貴やお洒落なイメージ。アメリカは力の抜けたかっこよさがあるけど、イングランドはいい意味で抜けてないというか、そこが良さでもある。アメリカはポップで、イングランドはクール。そのギャップが面白い。その中で、もはや誰もが知るイングランド代表のブランドとして確立しているドクターマーチンはやっぱりすごい。これってブレずにやってきた証だし、そう意味では、見習う部分はとても大きい。いつかドクターマーチンのように代名詞になれればいいですね」。